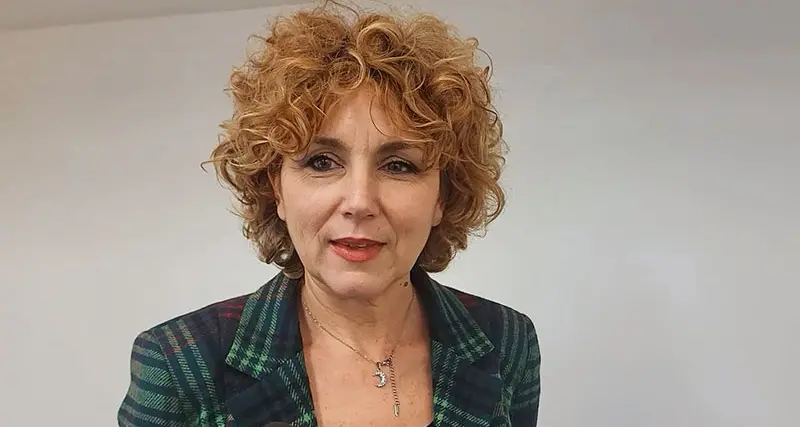

di FABIO MARUCCI

CIVITAVECCHIA - A guardarlo sembra un tranquillo signore che si gode la sua meritata pensione, eppure Antonio Esposito non ha mai messo il cervello a riposo. Dal 2003, anno in cui ha lasciato definitivamente la Polizia di Stato, si è dedicato ancora di più agli studi di filosofia e lingue e civiltà orientali, aggiungendo ai suoi numerosi riconoscimenti “sul campo”, nuovi titoli derivanti da una dedizione totale alla cultura e a tutto ciò che la rappresenta. Chi ha vissuto a Civitavecchia negli anni ’80 di sicuro ricorderà il suo nome, legato a doppio filo ad un commissariato che ha diretto per cinque anni. Nato a Trieste, figlio di un poliziotto, Esposito si è laureato in giurisprudenza nel 1968, partecipando un mese dopo al concorso per funzionari del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, risultando vincitore.

«Erano altri tempi, per lavorare bene dovevamo comprarci tutto, compresa la pistola. Io scelsi una Browning semiautomatica che ho portato per diversi anni».

Tempi in cui molti strumenti attualmente in uso neppure esistevano. Come faceva la Polizia ad operare in situazioni particolarmente complesse?

«I computer non c’erano, gli accertamenti, i riscontri venivano fatti sul posto. Altro che terminali, i poliziotti sapevano tutto di tutti, i precedenti penali dei pregiudicati li ricordavamo a memoria. Ora purtroppo l’esercizio della memoria si è perso».

Lei è arrivato a Civitavecchia all’inizio degli anni ’80, come era la città quando dirigeva il commissariato?

«Mi sento di dire che era un’altra epoca. Ricordo che mi piaceva definire Civitavecchia “una città proletaria” e vivevo positivamente il mio ruolo e la mia presenza tra la gente. Spesso per questioni di ordine pubblico ascoltavo i sindacati e con loro mi confrontavo; erano i tempi delle proteste in piazza e spesso largo Plebiscito veniva chiuso con delle transenne, soprattutto durante i comizi elettorali. Non dimentichiamoci che in quegli anni i portuali ad esempio erano una forza della quale non si poteva certo non tenere conto. Oggi le cose sono cambiate e purtroppo sta venendo a mancare il senso dell’aggregazione».

Il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza nell’81 si è trasformato nella Polizia di Stato. Lei era a Civitavecchia, come ha vissuto la smilitarizzazione?

«Chi è abituato a lavorare non presta attenzione ad aspetti che, per quanto importanti, non pregiudicano certo l’attività operativa. Ho lavorato sempre con distacco, evitando di farmi coinvolgere personalmente nei casi che ho seguito e i miei uomini hanno fatto lo stesso. Era l’autorevolezza ad incidere nel rapporto tra il dirigente e i poliziotti».

Non ci furono omicidi in quegli anni, la città era più tranquilla ma a sentire la gente di cose ne accadevano eccome. In che cosa eravate maggiormente impegnati?

«La delinquenza c’era, ma riuscivamo bene a controllarla. Civitavecchia è cresciuta, allora gli extracomunitari erano pochissimi, ricordo che c’era un solo ristorante cinese. Qualche rapina di tanto in tanto ci faceva correre, nel quotidiano ci trovavamo a fare i conti con problemi di ordine pubblico, con giri di prostituzione più volte smantellati e droga. Il contrabbando ad esempio non era cosa nostra: lo teneva sotto controllo la Guardia di finanza».

Quali erano i rapporti tra il dirigente del commissariato e le autorità locali?

«Istituzionali, c’era un confronto costante con le altre forze dell’ordine, ma anche con il Sindaco e gli amministratori. Con la Procura, ovviamente, le cose andavano diversamente, trovandoci a lavorare insieme 24 ore su 24».

Operavate in sinergia, un po’ come accade oggi

«Forse di più. Erano gli anni delle prime intercettazioni e siccome i mezzi a nostra disposizione erano limitati, ci appoggiavamo alla Procura. La squadra di polizia giudiziaria lavorava intensamente, senza preoccuparsi degli straordinari e i risultati puntualmente arrivavano».

Ci furono casi eclatanti, che ancora oggi la gente ricorda?

«Elencarli tutti sarebbe impossibile, il territorio era molto vasto. Ricordo di un autobus che a Manziana prese fuoco inspiegabilmente; le indagini portarono al rinvenimento di armi ed esplosivi legati all’estrema destra».

Gli anni di piombo non erano ancora finiti, a Civitavecchia come vivevate quel clima di terrore?

«Nessuna zona poteva sentirsi al sicuro. Appena giunto in città, un poliziotto che era in servizio con me alla Garbatella e che mi ha affiancato anche a Civitavecchia, ha notato la presenza tra la gente di un pregiudicato fermato qualche tempo prima a Roma, in passato autore della bomba al Ministero del Tesoro. Riuscimmo a fermarlo e a recuperare una valigia piena di armi. Il caso lo seguì il giudice Mario Amato della Procura di Roma, ucciso circa una settimana dopo dai Nuclei Armati Rivoluzionari per la sua indagine sull’eversione nera. Il dottor Amato stava tentando di mettere le mani sul terrorismo nero che cercava l’alleanza con gli estremisti di sinistra, attraverso i parziali successi delle indagini su singoli episodi terroristici. Purtroppo non ce l’ha fatta».

Dopo Civitavecchia ha diretto la sala operativa della Questura di Roma, il commissariato San Paolo, il reparto mobile di Reggio Calabria e per due anni, fino al 2003 – anno in cui ha lasciato il servizio attivo – ha lavorato alla Direzione Nazionale “Reparti Mobili” del Ministero dell’Interno. Sembrava finita la sua storia con Civitavecchia e invece è tornato. Come mai?

«È una città che mi è sempre piaciuta, tanto che due anni fa, dopo quasi trent’anni, ho deciso di tornare a vivere qua. Ho degli amici e ci sto bene. Poi siamo vicini a Roma, così posso continuare i miei studi. Stare senza fare niente non mi piace, così sette anni fa mi sono laureato in lingue e civiltà orientali; volevo farlo da quando avevo 18 anni. Ora sono al terzo anno di filosofia».

Il dirigente degli anni di piombo

L'intervista. Antonio Esposito ha guidato il commissariato di Civitavecchia per cinque anni a partire dal 1980. «Erano altri tempi, i precedenti penali di ognuno li ricordavamo a memoria. Ho lavorato per 40 anni, ora voglio solo dedicarmi allo studio». Nel 2008 da funzionario della Polizia di Stato in quiescenza è tornato a vivere in città. «Qui sto bene, anche se molte cose sono cambiate»

2 novembre, 2011 • 11:44